A volte ci piace definirci “cacciatori di storie”, ma non sempre siamo noi a inseguire o cercare le storie (in fondo si parla di ricerca storica, no?). A volte capita che siano le storie a trovare noi: ti si presentano davanti mentre stai cercando tutt’altro. Allora le ascolti, prendi qualche appunto e poi le metti da parte. Perché non è il momento, stai facendo altro. Ma loro, le storie, mica stanno lì buone in un angolo, mica sempre ci stanno a farsi mettere da parte. E così capita che ti tornino in mente, a volte anche a distanza di mesi o anni. E poi, un giorno… è il momento!

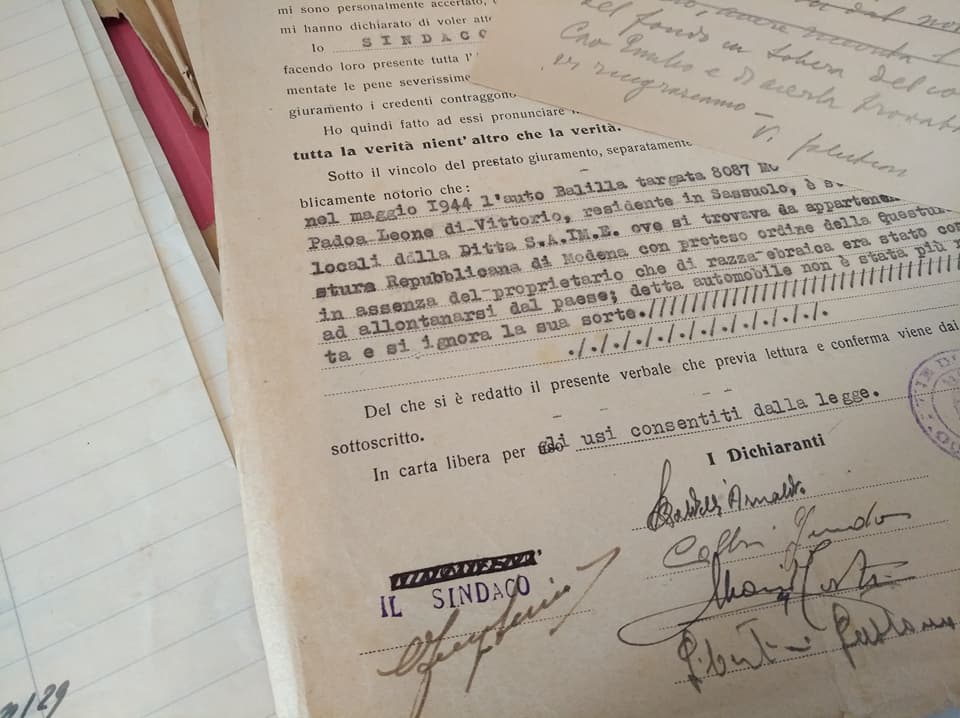

E’ stato così per le vicende degli ebrei sassolesi negli anni tra il 1938 e il 1945… Inseguendo le orme dei primi ceramisti per il progetto Manodopera, oltre 10 anni fa ero incappata in una figura fondamentale per lo sviluppo tecnologico della ceramica nel distretto di Sassuolo: l’ingegner Leone Padoa. Intervistando il figlio, era venuta fuori la storia di una fuga precipitosa nell’autunno del 1943. Non avevo approfondito più di tanto, ma quella storia mi era sempre rimasta in mente. Nella primavera dello scorso anno, lavorando alla mappa per il progetto didattico “Dai margini alla storia. Cittadini responsabili“, ecco la prima occasione per ritirarla fuori: la vicenda di Leone Padoa si prestava perfettamente ad illustrare il tema del razzismo. Fu l’occasione per una ricognizione nell’Archivio storico comunale di Sassuolo. Qui la vicenda trovò conferma in un documento che sottolinea che, nel gennaio del 1944, Leone e i suoi genitori, sebbene

regolarmente inscritti in questo registro di popolazione, sono irreperibili e si ignora la loro attuale dimora.

Una conferma che si aggiungeva alla testimonianza orale raccolta oltre 10 anni. Era più che sufficiente per la natura e gli obiettivi della nostra mappa. Così la nostra storia è rimasta nell’angolo ancora qualche mese. Finché non ha bussato di nuovo: era proprio ora di raccontarla. L’Istituto Gramsci di Sassuolo e il suo presidente Paolo Fantoni hanno accettato la sfida e noi ci siamo messi al lavoro inseguendo i fili che avevamo.

L’Archivio di stato di Modena ha restituito qualcosa in più, il resto è venuto dal ricchissimo archivio privato che la famiglia Padoa ci ha messo a disposizione. E da entrambi sono venuti altri fili ancora: i Padoa non erano gli unici ebrei presenti – in qualche caso solo per un veloce passaggio – a Sassuolo. Erano solo gli unici di cui si era a conoscenza, gli unici di cui gli uffici potevano segnalare la sparizione. Gli altri passarono clandestinamente, appoggiandosi alla famiglia Padoa e alla medesima rete che permise a questa di salvarsi. Oppure restarono, con cognomi nuovi, che davano meno nell’occhio. Chi li aiutò? E cosa successe nei mesi di clandestinità? La ricerca storica messa in campo ha permesso di rispondere a gran parte di queste domande e a quel punto era ora di raccontare queste e altre storie ancora.

Lo abbiamo fatto – come ben sa chi ha partecipato – in una conferenza-spettacolo andata in scena a Sassuolo per il Giorno della memoria, dando così modo a tanti di scoprire come la grande storia si è intrecciata con le vicende e le storie di vita della capitale della ceramica. Ripercorrere le storie di vita di quanti, ebrei e deportati militari modenesi e sassolesi, hanno vissuto – o sono morti – ai confini dell’umano ha permesso di capire, nell’intreccio di storia e memoria, l’impatto e la portata della persecuzione dei diritti e delle vite che caratterizzarono il periodo storico dal 1938 – anno di approvazione delle “leggi razziali” – al 1945.

Davanti agli occhi del pubblico sono apparsi sotto nuova luce non solo l’ingegnere della ceramica Saime Leone Padoa, che riuscì a salvarsi e continuò a lavorare a Sassuolo nel dopoguerra, ma anche l’editore modenese Angelo Fortunato Formiggini (proprio quello che dà il nome al liceo cittadino), che 80 anni fa si buttò dalla Ghirlandina, e il soldato sassolese Carlo Bertini, che a 18 anni visse l’esperienza della deportazione militare in un campo di prigionia nazista. Di un quarto personaggio, la cui identità è stata rivelata solo alla fine, non daremo il nome nemmeno qui… si sa mai che prima o poi si faccia il bis! 😉

Raccontare “le storie dalla storia” fa sempre il suo effetto, ma soprattutto ci ha permesso di dare corpo e voce a una storia lontana che a volte è tanto assurda da non sembrare vera, che pare lontana e non lo è, che non sembra nostra e invece ci appartiene.

Come detto, la conferenza-spettacolo è stata ideata e costruita sulla base di documenti e testimonianze provenienti da archivi storici e raccolte famigliari, tra cui anche quella, ricchissima, di Angelo Fortunato Formiggini, ma non ce li siamo tenuti tutto per noi: molti sono stati proposti al pubblico attraverso proiezioni, mentre la voce dei protagonisti ha risuonato nell’interpretazione della sempre efficace Cristina Ravazzini. La narrazione è stata condotta da Daniel Degli Esposti.

Grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Sassuolo, sono potuti andare in scena due spettacoli: uno per le scuole nella mattina del 26 gennaio presso l’aula magna del polo scolastico e uno per la cittadinanza nella serata di sabato 27 all’auditorium Bertoli. L’appuntamento dedicato agli studenti ha registrato il “tutto esaurito” con 10 classi presenti dai vari istituti superiori sassolesi, mentre sono state una settantina le persone che hanno assistito alla messa in scena di sabato sera. Ma i numeri non dicono tutto: sul momento e nei giorni successivi abbiamo ricevuto feedback positivi e ci siamo confrontati con tante persone che hanno portato nuovi stimoli… e allora… la ricerca continua! 🙂

Lascia un commento