Tempo di lettura stimato: 15 minuti

Stampa questa storia

Stampa questa storia

Nel dicembre del 1930 la Gazzetta dell’Emilia annuncia l’imminente inaugurazione del Teatro Carani di Sassuolo: “Col prossimo Natale verrà inaugurato in Sassuolo il Teatro Carani, opera d’arte veramente magnifica, che viene ad accrescere il prestigio del nostro paese ed a soddisfare le esigenze della cittadinanza (…) Tale costruzione merita di essere segnalata perché ha servito a lenire in gran parte la locale disoccupazione e, infatti, da circa un anno diverse squadre di operai sono adibite ai lavori del teatro stesso (…)”.

Il Teatro Carani: un cantiere a marce forzate

Il Teatro viene realizzato per iniziativa dei cugini Mario ed Eugenio Carani, possidenti e imprenditori ceramici. Lo progetta l’ingegner Zeno Carani, parente dei committenti e podestà fascista di Castelnuovo Rangone. La costruzione dell’edificio viene affidata alla Cooperativa muratori di Modena e a Nudici Edmondo di Sassuolo e dopo soli 10 mesi di lavoro il teatro apre al pubblico. È il giorno di Natale del 1930, anno IX dell’era fascista, come riporta il volantino che pubblicizza l’inaugurazione.

Gli operai avevano lavorato anche di notte per soddisfare le tempistiche imposte dai Carani. Le fonti dell’epoca non segnalano proteste per quei ritmi di lavoro. Non è un fatto sorprendente: la disoccupazione e le difficoltà economiche della provincia modenese costringono infatti le classi popolari ad accettare anche le condizioni d’impiego più misere.

La dittatura non ha alcun interesse ad agire nel nome degli “ultimi”, cancellando gli squilibri e le ingiustizie sociali. Cerca invece di fomentare la rabbia degli emarginati, convogliandola verso i “nemici pubblici”: marxisti e anarchici, “disfattisti” e “anti-italiani”. Occorre inoltre ricordare che il regime fascista controlla la stampa e non permette la diffusione di eventuali notizie “disfattiste”, come le rimostranze dei lavoratori.

L’inaugurazione di un teatro… che è un cinema

In occasione dell’inaugurazione del teatro, viene proiettato un film americano: Il tenente di Napoleone (1929), diretto da Sidney Franklin e interpretato da Dorothy Jordan e Ramón Novarro. Il musical, basato su un’opera teatrale francese del 1851 (La Bataille de dames, ou un duel en amour), è una storia d’amore a sfondo storico, sviluppata sul cliché della volubilità femminile.

Cartolina pubblicitaria del film “Devil-May-Care”, tradotto in italiano con il titolo “Il tenente di Napoleone”.

Il Teatro Carani, dunque, debutta nella realtà culturale sassolese come cinema, non come teatro. La scelta è segno dei tempi e punta probabilmente a riempire i 1.600 posti della struttura con la forma di divertimento all’epoca più popolare. Le immagini in movimento affascinano gli spettatori e contribuiscono a formare i primi “miti” del grande schermo. La forza economica e il progresso tecnologico degli Stati Uniti rendono Hollywood il punto di riferimento sia della produzione cinematografica, sia dell’epica legata alla nascente “settima arte”.

Nel 1928 il cinema americano occupa l’80% del tempo di proiezione in Italia. L’ideologia fascista non è infatti ancora pienamente autarchica, anche se cavalca già da quasi un decennio i sentimenti nazionalistici. I prodotti culturali stranieri possono quindi entrare nel Paese, a patto che non ne mettano in discussione gli equilibri sociali. Gli aspetti più “pericolosi” da un punto di vista morale sono invece tenuti sotto controllo dalla censura, già attiva nell’età liberale.

Il cinema e il fascismo

Gli scenari cominciano a cambiare fra il 1931 e il 1932, quando il regime fascista prepara le celebrazioni per il decennale della Marcia su Roma. Il nuovo segretario del Partito Achille Starace punta molto sulla potenza dei riti collettivi e utilizza la cultura come un’arma di propaganda. Nelle sale di proiezione, ad esempio, i cinegiornali dell’Istituto LUCE portano la voce ufficiale del regime, contribuendo a plasmare l’opinione pubblica.

I cinegiornali propongono al pubblico una rassegna di notizie, dal taglio giornalistico e in forma di cinema documentario. Rispetto alla finzione rappresentata dal film, il cinegiornale si propone con intenti d’informazione e di cronaca dei maggiori avvenimenti dell’attualità, ma di fatto è la maggiore arma propagandistica del regime.

Nel frattempo gli enti morali e le organizzazioni paramilitari del regime si muovono per creare la “nazione guerriera”. Ogni aspetto della vita pubblica risulta pertanto subordinato alla formazione di un popolo pronto a conquistarsi un “posto al sole” con la violenza. Il regime convince l’opinione pubblica che i popoli africani debbano essere “civilizzati”, quindi sottomessi, anche con la forza.

La propaganda fascista afferma a più riprese che gli etiopi sono in balia dei “signori della guerra”, incapaci di sfruttare al meglio le risorse della propria terra. In quei decenni i pregiudizi nei confronti dei popoli extraeuropei accomunano peraltro tutto l’Occidente. Molti governi sono convinti di dover prendere il controllo delle ricchezze presenti nei continenti “periferici”, con la scusa che i loro detentori non sembrano in grado di valorizzarle appieno.

Il colonialismo e la censura

Tornando alle sale cinematografiche di Sassuolo, la censura blocca il documentario di Nino Giannini Verso la terra del Negus, prodotto nel 1935. La pellicola può essere proiettata solo dopo un cambiamento nel titolo. Le autorità fasciste impongono infatti che si chiami Dalla barbarie alla civiltà.

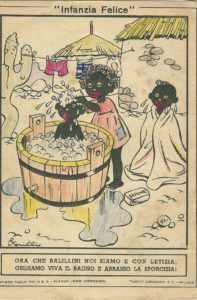

Copertina di quaderno fascista.

Vogliono in questo modo confermare l’idea che l’attacco italiano all’Etiopia, l’ultimo territorio africano rimasto libero dal controllo coloniale dell’Occidente, abbia uno scopo “umanitario”, mirante a far progredire il popolo etiope.

Nel settembre del 1935 Mussolini decide infatti di attaccare le truppe del negus Hailé Selassié, ovvero l’imperatore d’Etiopia. I britannici e i francesi vogliono tutelare gli aggrediti, che appartengono alla Società delle Nazioni. Reagiscono dunque sanzionando l’Italia, ma lo fanno in maniera troppo lieve per arrecarle un danno. Allora il Duce ne approfitta. La propaganda fascista sfrutta subito l’ostilità anglo-francese per varare definitivamente l’autarchia economica e culturale.

Tuttavia la realtà è radicalmente diversa dalle narrazioni della propaganda fascista. In Etiopia le camicie nere e i soldati del Regio Esercito intraprendono infatti una vera e propria guerra di aggressione. Nel corso della campagna militare le forze armate italiane commettono numerosi crimini e utilizzano gas tossici contro le popolazioni civili. Dopo la conquista della capitale gli italiani fanno inoltre man bassa delle risorse etiopi.

I prodotti culturali stranieri e l’ideologia fascista

Negli anni Trenta l’Italia fascista deve affrontare una serie di difficoltà economiche. Per le classi popolari la gestione del quotidiano si complica notevolmente. I lavoratori avventizi vedono calare le ore d’impiego, mentre molti contadini non riescono ad adeguarsi ai cambiamenti del mercato. Il ciclo negativo rischia di diffondere sfiducia e malcontento nei confronti del regime. Mussolini e i gerarchi fascisti decidono dunque di potenziare gli enti morali che organizzano le attività ricreative. Un po’ di svago può infatti distrarre gli animi degli “arrabbiati”, abbassando la conflittualità sociale.

Cosa impegna il tempo libero degli italiani in quell’epoca? Il foot ball anglo-sassone si diffonde tra le masse con il nome italianizzato di calcio e i film di Hollywood trovano spazio nelle sale di proiezione, poiché garantiscono ore di evasione non pericolose dal punto di vista politico.

I prodotti statunitensi preoccupano poco le autorità fasciste. Fino alla metà degli anni Trenta, il regime intrattiene buone relazioni diplomatiche con Washington, guadagnandosi anche considerazioni positive presso i conservatori americani. I fascisti sanno che nessuna pellicola di Hollywood può offrire una sponda ai comunisti o agli anarchici, fatta eccezione per alcuni lavori di Charlie Chaplin. Nel 1937 a Sassuolo viene infatti censurato Tempi moderni, dopo che era già stato proiettato proprio al Carani.

I partiti marxisti e i movimenti rivoluzionari della sinistra, ridotti in clandestinità dalle “leggi fascistissime”, non hanno i mezzi per produrre cinema di propaganda. Le centrali antifasciste di Parigi e Mosca possono diffondere messaggi politici solo con volantini, giornali clandestini e altri materiali propagandistici poco costosi, che possano anche superare le frontiere senza attirare le attenzioni del regime.

Una cultura sempre più “autarchica”

Mentre il regime fascista si avvicina alla Germania nazista, compaiono sul mercato prodotti italiani alternativi ai principali generi d’importazione. Anche al cinema le pellicole straniere cominciano a essere osservate con maggiori sospetti. Il governo non vuole prendere subito la decisione (impopolare) di escluderle dagli schermi, ma punta sullo sviluppo di Cinecittà. È un progetto faraonico, che consente all’Italia fascista di produrre i propri film.

Quando gli studi romani entrano in funzione, la dittatura si ritrova a disporre pienamente di una nuova “arma”, la cinematografia. Il Ministero della Cultura Popolare mobilita tutte le proprie forze per imporre il consenso a una politica estera sempre più aggressiva.

Visita di Benito Mussolini durante la lavorazione di Scipione l’Africano di Carmine Gallone (fonte Rivista Cinema, anno I n. 12 pag. 460 – 25 dicembre 1936)

Ne è un esempio il colossal Scipione l’africano, proiettato nel 1937 al teatro Carani e realizzato proprio a Cinecittà, con il sostegno economico dello Stato, attraverso l’Istituto Luce. Raccontare le guerre puniche come un’epopea è per il regime un modo per legittimare, di nuovo, la conquista dell’Etiopia. Si tratta infatti di una celebrazione a uso politico delle glorie imperiali di epoca romana.

La maggioranza degli italiani si adegua in maniera conformistica alla volontà dei potenti. La situazione economica del Paese è però troppo difficile perché gli effetti speciali dei colossal possano far svanire (o anche solo dimenticare) i problemi strutturali del sistema fascista e anche Scipione l’africano ha risultati economici, oltre che espressivi, inferiori alle aspettative. Non è comunque l’unico film di propaganda proposto dal regime nel cinema teatro sassolese, per il quale si ricorda ad esempio anche il film filofranchista L’assedio dell’alcazar (1940).

Verso la Seconda guerra mondiale

Nel 1938 il regime fascista emana la legge di Monopolio, che affida allo Stato il controllo totale sull’importazione e sulla distribuzione dei film stranieri in Italia. Le principali case di produzione americane reagiscono boicottando il mercato italiano. Se da una parte cala la varietà delle proposte cinematografiche, dall’altra la gran parte degli italiani non può permettersi di spendere denaro per il cinema e altre attività ricreative.

A Sassuolo la direzione del Carani propone continuamente iniziative promozionali, quindi il pubblico continua a riempire la sala. Quando Adolf Hitler scatena la Seconda guerra mondiale, però, gli scenari si complicano ulteriormente. L’ingresso dell’Italia nel conflitto impone un ulteriore inasprimento delle misure di sicurezza e delle disposizioni per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Il regime fascista vuole preservare una parvenza di normalità, perciò non vieta le attività ricreative. Tuttavia ne limita notevolmente la portata. I teatri e i cinema devono chiudere i battenti sempre prima, sia per risparmiare energia, sia per rispettare le norme sul coprifuoco e sull’oscuramento. Nel frattempo la propaganda cerca di compattare il popolo, sfruttando ogni risorsa possibile per portare avanti l’impegno militare. Nelle città e nei paesi più grandi nascono, ad esempio, gli “orti di guerra”.

Le difficoltà dell’Italia diventano più gravi di mese in mese. Nell’estate del 1943 la guerra, tanto esaltata dal cinema fascista, finisce per affossare Mussolini e il suo progetto politico. Dopo l’occupazione nazista il Duce ritorna come capo della Repubblica sociale italiana e guida un governo collaborazionista di Hitler nel centro-nord della penisola. I fascisti cercano di utilizzare ancora una volta il cinema con scopi propagandistici, ma non ottengono gli effetti sperati. Le loro idee non fanno più presa sulla popolazione. Anche a Sassuolo, per rivedere il Teatro Carani aperto in pianta stabile, bisogna aspettare la Liberazione e la ricostruzione del dopoguerra.

Per alcune delle informazioni contenute in questo post siamo debitori di Federico Ferrari, Teatro, spettacolo e cinema a Sassuolo in Teatro, spettacolo e cinema a Sassuolo 1900-1980 (QB quaderni della biblioteca, Periodico di Arte, Cultura e Storia della città a cura della Biblioteca Comunale “Natale Cionini”), Sassuolo, 2012.

Sai che abbiamo pubblicato due libri sulla storia di Sassuolo?

- Miseria e manette. Il carcere mandamentale di Sassuolo (1861-1968), di Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli

- Il vino della luna. San Michele, Borgo Venezia, Ancora, Pista: storia e storie tra Secchia, miseria e fantasia, di Paola Gemelli e Francesco Genitoni.

11 Dicembre 2022 alle 20:13

Al Museo della Ceramica a Spezzano ci sono 2 modelli in scala di impianti per la produzione , uno porta la scritta Carani?

12 Dicembre 2022 alle 9:22

Buongiorno Dino. Sì, i Carani erano una famiglia di imprenditori e possedevano fornaci (tra cui quella di Fiorano) e industrie ceramiche.